Orientierung an natürlichen Kreisläufen

Seit Tausenden von Jahren nutzen wir unsere Wahrnehmung und beobachten die Natur, um innerlich wie äußerlich Orientierung zu erlangen. Natürliche Kreisläufe helfen uns dabei, tiefer in die Symbolik mythischer Geschichten einzutauchen.

„Demnächst links halten“, ertönt die Stimme aus dem Navi. „In zweihundert Metern links halten und der B31 Richtung Freiburg folgen.“

Auf dem kleinen Bildschirm dreht sich die Ansicht automatisch mit, wenn die Straße eine Kurve macht. „Jetzt links halten und der B31 Richtung Freiburg folgen.“

Die Ansicht vergrößert sich ohne weiteres Zutun und du kannst darauf sogar die verschiedenen Fahrspuren erkennen. Ein blauer Pfeil zeigt an, welche davon du nehmen sollst.

„Sie suchen nach dem Weg? Hertz NeverLost weiß, wo es langgeht“, verspricht die Werbung einer bekannten Autovermietung durchaus ehrlich: Sie verspricht, dass das Navigationssystem den Weg findet und setzt voraus, dass du dein Ziel kennst und dir eigentlich alles egal ist, was sich zwischen deinem Standort und deinem Ziel befindet. Es gibt also offenbar einen feinen Unterschied zwischen Orientierung und Zielführung.

Mit solchen Unterschieden setzen sich Disziplinen wie z. B. Kartografie und Geoinformatik auseinander. Dort kann man lernen, dass Landkarten nützlich sind, um sich einen Überblick zu verschaffen, sich zu orientieren und aus dieser Perspektive heraus Ziele finden zu können. In der Kartografie bezeichnet man diese Perspektive als „allozentrisch“.

Die Zielführung moderner Navigationssysteme funktioniert allerdings anders: „Die Geräte, die es heute auf dem Markt gibt, zielen jedoch darauf ab, dem Nutzer möglichst wenig abzuverlangen und ihn erfolgreich an seinen Bestimmungsort zu führen. Dazu stellen sie für gewöhnlich einen kleinen Kartenausschnitt auf dem Monitor dar und blenden an Weggabelungen zusätzlich Abbiegepfeile ein“, beschreibt Stefan Münster, Professor für Bildungspsychologie in einem Artikel der Zeitschrift Spektrum. In der Kartografie bezeichnet man diese Perspektive übrigens als „egozentrisch“.

Alle mir bekannten indigenen Kulturen gehen davon aus, dass innere und äußere Orientierung wechselseitig voneinander abhängen. Dementsprechend beherrschen sie auch anspruchsvolle, ganzheitliche und letztlich sehr viel würdevollere Methoden der Navigation, von denen ich einige bereits ausführlich im Artikel „Die erzählende Landschaft“ dargestellt hatte.

Der Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Welt spiegelt sich natürlich auch in den mythischen Geschichten wider, die in diesen Tagen kollektiver Orientierungslosigkeit eine eigenartige Kraft entfalten können. In der Begleitung von Menschen durch Krisensituationen haben Erzähler*innen schon seit Tausenden von Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Es macht also Sinn, sich etwas eingehender mit den dahinter liegenden Mustern auseinanderzusetzen.

Geschichten, die Menschen zu einer inneren Orientierung verhelfen können, sind ein wundervolles, aber auch gefährliches Werkzeug. Ähnlich wie ein Schnitzmesser verlangt es nach viel Übung und sorgsamer Handhabung; unsachgemäßer Gebrauch kann ernste Verletzungen verursachen.

Im Gegensatz zu Schnitzmessern sind Mythen außerdem Kulturgut – und wer mythische Geschichten erzählt, sollte sich mindestens mit den Grundzügen der Kulturen vertraut machen, aus denen sie stammen.

Sowohl das Thema „Mythen“ als auch das Thema „Orientierung“ sind in unserer modernen Wissengesellschaft eine reichlich verzwickte Angelegenheit, über die nicht gerne gesprochen wird.

Erstens sind Begriffe wie Mythos oder Magie „mit einer zwielichtigen Aura versehen und werden eigentlich nur in esoterischen Privatnischen geduldet“, schreibt Autor und Dokumentarfilmer Rüdiger Sünner in seinem kürzlich erschienenen Buch „Wildes Denken“. Zwar haben sich hervorragende, allgemein anerkannte Wissenschaftler wie z. B. der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss bereits intensiv mit Mythologie beschäftigt und mit zahlreichen Vorurteilen aufgeräumt. Diese unverkrampfte, ehrlich interessierte Haltung gegenüber den Mythen indigener Kulturen hat sich allerdings bislang im wissenschaftlichen Mainstream noch nicht flächendeckend durchgesetzt.

Zweitens ist die Abneigung gegen Mythen in Deutschland besonders stark ausgeprägt, sogar gegenüber der eigenen Mythologie. Angesichts des perversen Missbrauchs durch den Nationalsozialismus ist das auch nicht verwunderlich. Doch eben gerade deshalb wäre es sicher keine gute Idee, unsere Mythologie und unsere Verbundenheit mit den Orten, an denen wir leben, auf ewig dem Nationalsozialismus zu überlassen.

Drittens ist Orientierungslosigkeit eine heikle Sache. Wer nicht mit beiden Beinen im Leben steht und jederzeit weiß, was zu tun ist, wird mit hochgezogenen Augenbrauen als „Suchende*r“ bezeichnet. Wenn die Angelegenheit etwas dringender wird, ist man mit dem Label „psychische Erkrankung“ schnell bei der Hand. Die Möglichkeit, dass vorübergehende Orientierungslosigkeit natürlicher Bestandteil von Entwicklungs- und Wachstumskrisen sein könnte, die jeder gesunde Mensch in seinem Leben (hoffentlich) durchläuft, taucht im allgemeinen Verständnis eher selten auf.

Diese Dinge sollten wir in groben Zügen im Hinterkopf behalten, wenn wir Geschichten mit mythischem Kern erzählen. Zumal es uns diese Geschichten wirklich nicht leicht machen: Oberflächlich erzählt oder gehört wirken sie häufig paradox, widersprüchlich, verwirrend und manchmal sogar gewalttätig. Und doch können sie auf geheimnisvolle Weise dabei helfen, unsere Innen- und Außenwelt miteinander zu verbinden und leisten dadurch einen wertvollen Beitrag für ein verbundenes und erfülltes Leben.

In den meisten indigenen Kulturen verschwendet man allerdings über all das keine Gedanken: Der Zusammenhang zwischen Innen- und Außenwelt wird ganz einfach vorausgesetzt und kann mit Hilfe von Orientierungsmodellen leicht nachvollziehbar dargestellt werden. Diese Modelle setzen nicht etwa bei irgendwelchen geistigen Höhenflügen an, sondern bei der Wahrnehmung.

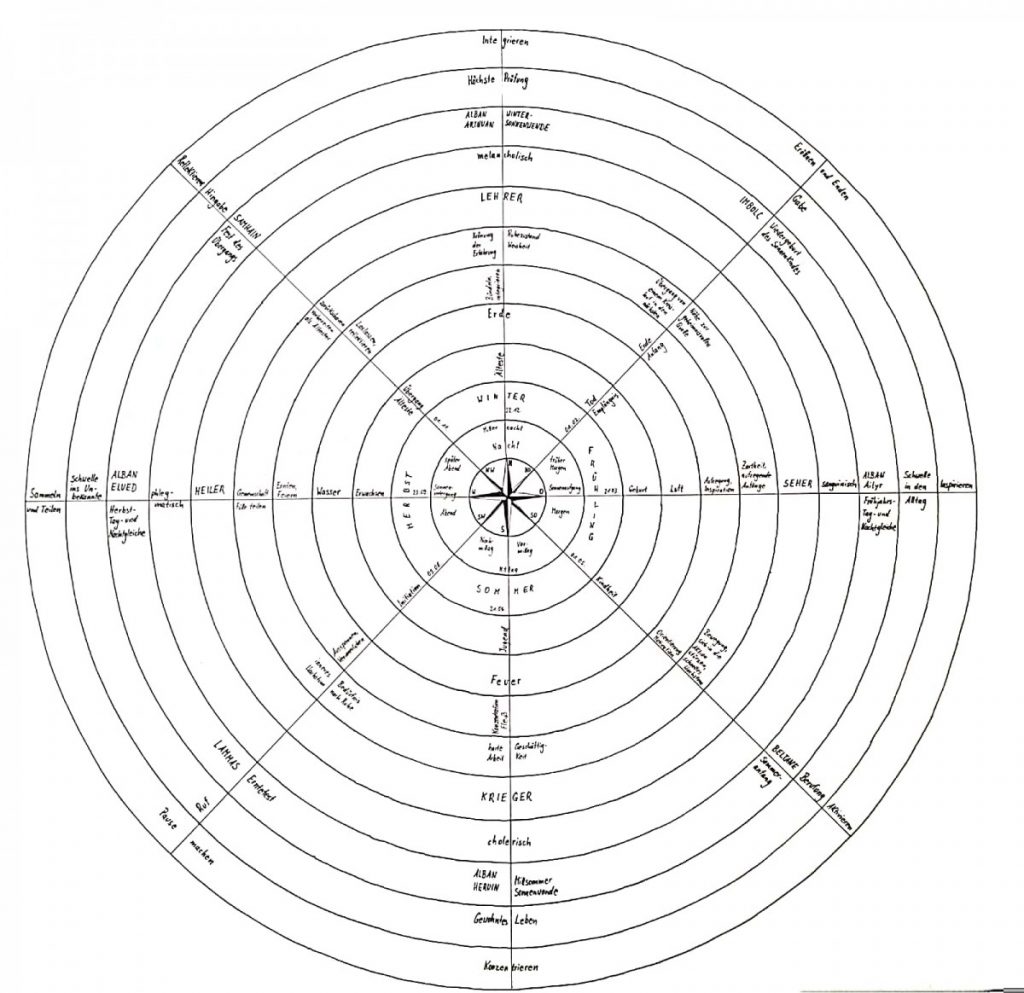

- Himmelsrichtungen

Wir beginnen ganz basal mit der räumlichen Orientierung in der Außenwelt: Auf einer freien Fläche markieren wir mit einem Stock oder einem Stein eine Mitte und ziehen einen Kreis darum. Dann beobachten wir den Lauf der Sonne und können folglich auf dem Kreis festlegen, wo sich Norden, Osten, Süden und Westen befinden. - Tageszeiten

Da wir den Lauf der Sonne sowieso schon beobachtet haben, um die Himmelsrichtungen zu bestimmen, ist der naheliegende nächste Schritt, die Himmelsrichtungen mit Tageszeiten zu versehen. Folglich befindet sich im Osten der Morgen, im Süden der Mittag, im Westen der Abend und im Norden die Nacht. - Jahreszeiten

Wenn wir den Lauf der Sonne nicht nur ein paar Tage, sondern ein paar Jahre verfolgen, erkennen wir darin das gleiche Muster und können demzufolge den Himmelsrichtungen Jahreszeiten zuordnen, nämlich im Osten den Frühling, im Süden den Sommer usw. - Lebensphasen

Bekanntlich sind die Jahreszeiten mit Vegetationsperioden verknüpft und wir benötigen nicht allzu viel Phantasie, um das Wachsen und Vergehen der Pflanzen auch auf andere Lebewesen wie z. B. Tiere oder auch uns Menschen zu übertragen. Wenn wir das tun, wäre im Osten die Kindheit, im Süden die Jugend, im Westen die Phase des Erwachsenseins und im Norden die Phase des Alters. - Elemente

In unsere Sprache haben sich Redewendungen eingeschlichen, die uns womöglich gar nicht bewusst sind, doch wir sprechen vom „ersten Atemzug“ des Neugeborenen, vom „Feuer der Jugend“, oder vom „Fluss des Lebens“. Und wenn wir sterben, werden wir (meistens) begraben. Dahinter verstecken sich die Elemente. Also können wir die Luft dem Osten, das Feuer dem Süden, das Wasser dem Westen und die Erde dem Norden zuordnen. - Temperamente

Die Lehre der Temperamente entstand bereits im Altertum, entwickelt durch den griechischen Arzt Galenos von Pergamon. Die moderne Psychologie hat seine Theorie längst in die Asservatenkammer verbannt, zum Erzählen ist sie jedoch nach wie vor nützlich. Galenos leitete die Temperamente aus den Elementen ab und ihm zufolge wäre dann der Osten sanguinisch (Luft), der Süden cholerisch (Feuer), der Westen phlegmatisch (Wasser) und der Norden melancholisch (Erde). Das hilft der Orientierung nur sehr bedingt – nämlich dann, wenn man Geschichten erzählt und das Temperament der Geschichte anpassen möchte. - Qualitäten

Wir haben die Himmelsrichtungen nun mit so vielen Ebenen versehen, dass wir von der Beobachtung oder der logischen Herleitung zur assoziativen Herleitung übergehen können. Die dabei erzielten Ergebnisse werden Außenstehende kaum mehr nachvollziehen können, wenn sie die Vorarbeiten nicht kennen. Sie werden fragen: Was hat das mit der Himmelsrichtung zu tun? Wir jedoch erinnern uns, dass wir dem Osten folgendes zugeschrieben haben: Morgen, Frühling, Kindheit, Luft. Aus diesen Begriffen werden wir zwar nicht dieselben, aber doch sehr ähnliche Qualitäten assoziieren. Ich kann auf jeden Fall den Qualitäten des Modells der 8 Schilde gut folgen, wie es von Jon Young u. a. in der Wildnispädagogik gelehrt wird. Dabei steht der Osten für Aufregung und Inspiration, der Süden für Konzentration und Fleiß, der Westen für Ernten und Feiern und der Norden für Bündeln und Integrieren. - Archetypen

Wir arbeiten mit der gleichen assoziativen Herleitung, wenn wir uns nun der Ebene nähern, auf der wir die Ur-Formen menschlicher Vorstellungsmuster verorten, die C. G. Jung als „Archetypen“ bezeichnet hat. Diese finden wir, durch Symbole verschlüsselt, in allen mythischen Geschichten. Auch hier gibt es keine eindeutige begriffliche Zuordnung, aber klare Tendenzen. In unserer Ausbildung steht der Seher im Osten, der Krieger im Süden, der Heiler im Westen und der Lehrer im Norden.

Dieses Modell erhebt keinerlei Anspruch auf allgemeine Gültigkeit. Vielmehr handelt es sich dabei um eine rasche Skizze, die Erzählenden den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Ausdruck und zwischen äußerer und innerer Welt verdeutlichen soll. Die Arbeit mit Mythen ist schwer genug, und allzu leicht verliert man dabei selbst die Orientierung. Eine Strickleiter, mit der wir aus den Tiefen von Frau Holles Brunnen wieder hinaufsteigen können, kann da doch ganz nützlich sein.

Sofern wir also nicht selbst den Überblick verlieren, können wir nun beliebig viele weitere Ebenen hinzufügen. Wir können auch bestimmte Anwendungsfälle hinein konstruieren, z. B. Lernprozesse. Wir können diesen Kompass auch weiter verfeinern, indem wir noch die Nebenrichtungen (Nordost, Südost, Südwest und Nordwest) hinzufügen und überlegen, welche Auswirkungen das hat.

Ich habe das neulich ausprobiert und es ist mir gelungen, auf eine für mich schlüssige (und nützliche) Weise 12 Ebenen hintereinanderzulegen (siehe Bild). Die Zusammenhänge mögen für Außenstehende unverständlich sein, mir hilft dieses Modell jedoch sehr.

Jeder Mensch wird sein „geistiges Orientierungsmodell“ vermutlich ein klein wenig anders aufbauen. Das ist aber auch völlig legitim, schließlich ist ein Modell kein Heiligtum, sondern ein Werkzeug und bekanntlich erfordern verschiedene Aufgaben auch unterschiedliche Werkzeuge.

Die Ursprünge dieser Orientierungsmodelle oder auch „Lebensräder“ lassen sich in den seltensten Fällen sicher zurückverfolgen, was schlicht mit ihrem Alter zusammenhängt.

Je nach Alter, Kultur und Region wird man darum auch auf unterschiedliche Modelle stoßen, deren Zuordnungen sich auf den ersten Blick zu widersprechen scheinen. Die Grundstruktur ist jedoch immer gleich, beschreibt die Religionswissenschaftlerin und Ethnologin Ursula Seghezzi und erklärt, dass zu Beginn jeder Kultur die Naturerfahrung stand.

„Unsere Vorfahren ließen sich auf ihre spezifische Region ein. Sie kommunizierten mit den lokalspezifischen Naturerscheinungen und erlebten die unterschiedlichen Qualitäten im Verlauf der Jahreszeiten an ihrem jeweiligen Ort. Die Zuordnung der Lebensphasen, des Unterweltreichs und der dazugehörigen Farben, Elemente und Bildmotive leiten sich also sehr direkt aus der ganz konkreten, lokalen Naturerfahrung ab“, erklärt Seghezzi.

Ich hatte eingangs bereits angedeutet, dass mythische Weltbilder indigener Kulturen in unserer modernen Wissensgesellschaft nicht gerade hoch im Kurs stehen. Interessanterweise hindert uns das nicht daran, trotzdem immer mal wieder darauf zurückzugreifen, wenn mir mit unseren eigenen Modellen nicht weiterkommen. Das tun wir beispielsweise in der Organisationsentwicklung mit einem Modell, das seine Ursprünge in der Vision eines Medizinmannes der Anishinabek namens Sun Bear hatte (siehe mein Artikel „Der Organisationskompass“ für das Freiburger Netzwerk Unternehmenskultur).

Das zeigt jedenfalls, dass die Orientierung an natürlichen Kreisläufen individuell gestaltet, aber universell eingesetzt werden kann, und das gilt auch beim Erzählen von Geschichten. Der erfahrene Visionssucheleiter Haiko Nitschke beschreibt das so: „Ihre Quelle ist die Unmittelbarkeit der gelebten Erfahrung, in Anschauung und Sprache gefasst. Lange, lange vor der Entstehung der Schrift wurde das Erkannte von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. Zu Beginn sicher am Feuer, das eine Gruppe von Menschen natürlich zu einem Kreis anordnet.

Mündliche Überlieferung durch lange Zeit ist ein ständiger Prozess der geistigen Reinigung. Nur das bleibt im Geist haften, was den Meisten unmittelbar als lebenspraktisch bestätigte Wahrheit einleuchtet. Alles Zufällige, Belanglose, Unverständliche, Absonderliche, Irrige verfällt bald dem Vergessen.“

Weiterführende Infos

- R. Sünner: Wildes Denken – Europa im Dialog mit spirituellen Kulturen der Welt, Europa Verlag 2020

- v. Lüpke / Koch-Weser: Visionssuche: Allein in der Wildnis auf dem Weg zu sich selbst, Drachen Verlag 2015

- Bögle / Heiten: Räder des Lebens, Drachen Verlag 2014

- Young / Haas / McGown: Mit dem Coyote-Guide zu einer tieferen Verbindung mit der Natur, Biber Verlag 2010

- K. Armstrong: Eine kurze Geschichte des Mythos, Berlin Verlag, 2005